当院は「てぃーだリハビリ鍼灸マッサージ院」と、名前に「リハビリ」という言葉を用いています。

正式には「リハビリテーション」という言葉ですが、意外と、その本当の意味は知られていません。

よく聞くのがスポーツニュースなどで、「〇〇選手が現役復帰のため、現在はリハビリに励んでいます」という話題です。

これは、「狭義のリハビリ」であって、リハビリの全体像を踏まえた使い方ではありません。

まず初めに、医学とは大きく分けて、5つのカテゴリーに分けられます。

①第一の医学:昔ながらの治療医学

②第二の医学:早期発見・早期治療医学

③第三の医学:予防医学

④第四の医学:リハビリテーション医学

(疾患にとらわれない生活を重点に置いた医学)

⑤第五の医学:身体的・精神的支援を含むケアの医学

(福祉分野を含めたチームケアの医学)

例えば、脳卒中で片麻痺になった場合を例に挙げます。

①治療医学では

入院して治療を受ける、といった医学的な処置を指します。

②早期発見・早期治療医学では

定期的な健康診断で、血圧や血液の異常をチェックする、といった定期健診での健康チェックにあたります。

③予防医学では

食生活に気を付け、日々、定期的な運動をして、健康に気を付ける、といった日々の健康管理にあたります。

④リハビリテーション医学では

片麻痺を回復させるためのリハビリや、障害がが残ってしまった場合でも日常生活が送れるよう、立ち上がり、起き上がり、更衣動作の練習を行う、などの病院や通所リハビリでの日常生活動作の訓練にあたります。

また装具などの選択、手すりの設置、段差解消などの生活環境を整備することも必要になります。

⑤チームケアの医学では

身体能力の回復が困難になった場合でも、安心して日常生活が送れるよう、医療職と介護職が連携して生活をサポートする段階となります。

またご家族様への介助方法の指導や、生活での相談を受け、ご家族様の負担や不安を軽減することも大切になります。

以上の中で、①、②の分野は、医師や看護師が主となりますが、③、④、⑤の分野では、理学療法士・作業療法士の守備範囲となります。

では「リハビリテーション」について、詳しく説明します。

WHO(世界保健機関)による定義によると

・リハビリテーションは、能力低下やその状態を改善し、障害者の社会的統合を達成するためのあらゆる手段を含んでいる。

・リハビリテーションは障害者が環境に適応するための訓練を行うばかりでなく、障害者の社会的統合を促す全体として、環境や社会に手を加えることも目的とする。

・そして、障害者自身・家族・そして彼らの住んでいる地域社会が、リハビリテーションに関するサービスの計画と実行に関わり合わなければならない。

非常に難しい表現ですので、ここでわかりやすく説明します。

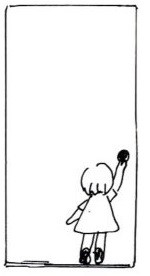

例えば、ドアノブに手が届かない女の子がいたとします。

第一の解決方法として、背伸びをして、ドアノブを掴みます。

これができるためには、背伸びするための下肢・体幹の筋力や、腕を伸ばすために、肩の関節可動域が必要です。

これが不足している場合は、下肢・体幹の筋力トレーニングや、肩の関節可動域運動が必要となります。

これは身体的リハビリテーションにあたりますが、一般的にはこれがリハビリテーションだと考えられています。

しかし、トレーニング効果には、時間がかかりますし、限界があります。

なので効果が表れるまでは、以下のような解決策があります。

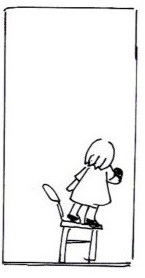

第二の解決策として、椅子に乗ってドアノブを掴みます。

これは、環境に対するアプローチです。

リハビリでは、福祉用具の選択や、住環境整備に当たります。

しかし、椅子にも乗れない場合は、どうしたらいいでしょうか?

第三の解決策として、人に手伝ってもらうことが必要です。

様々な医療・介護サービスを使って生活を送る、という生活を重視した包括的なリハビリにあたります。

以上より、リハビリテーションには、3つの要素があります。

①身体に対するアプローチ

筋力増強運動・関節可動域運動などの身体的なリハビリテーション

②環境に対するアプローチ

福祉用具の選定、住宅改修

③社会資源に対するアプローチ

ケアマネージャーが調整役となり介護保険サービスの利用し、多職種が連携して、生活をサポートする

最後にまとめると

リハビリテーションとは単に身体に対するアプローチだけではなく、日常生活で困っていることに対して、あらゆる手段を用いて解決策を見出すことです。

当院では単なる身体的なアプローチにとどまることなく、真の意味での「リハビリ鍼灸マッサージ」を提供します。

コメント